Перед нами наконечник парадного копья II-III веков нашей эры, обнаруженный в местечке Medow (50 км от острова Рюген) и опубликованный немецким ученым У.Шокнехтом.

Нетрудно заметить на нем знаки из круга изображений, связанных с так называемыми двузубцами и трезубцами - символом рода русского.

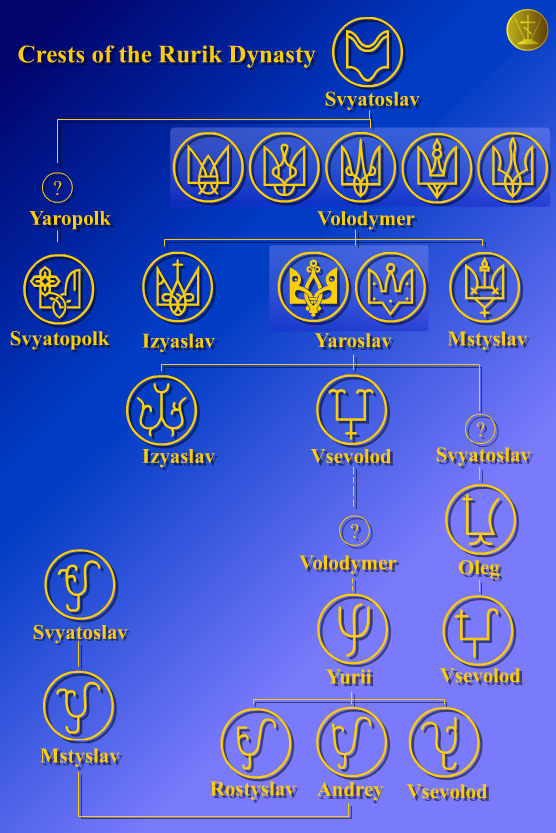

Прямая аналогия этому варианту символа обнаруживается и в Поднепровье VI-VIIIв.в., и в более поздних знаках Рюриковичей:

Стоит отметить, что символы на наконечнике копья не являются чем-то эксклюзивным для южнобалтийского побережья: К.Шухардт, к примеру, упоминал изображения "двузубцев" и "тризубцев" еще на вещах рубежа нашей эры из данного региона.

А ведь есть и схожие "сарматские знаки", и причерноморский комплекс символов, и изображения с территории салтовской культуры, и находки из Пруссии...

Как объяснить все эти многочисленные факты?

Очевидно, наиболее удачной будет гипотеза, учитывающая весь комплекс имеющихся данных, включая археологию, письменные источники и проч.

Еще одним обладателем легендарного атрибута трезубца в шумеро–аккадской мифологии выступает Ишкур (Адад) – бог грома, бури и ветра, сын бога неба Ану. Также ему были подвластны и водные стихии, такие как наводнения и плодородные дожди. Один из эпитетов этого бога – «Господин плотины небес» [2].

...

Одним из примечательных обладателей знака–трезубца является древнее Боспорское царство в Северном Причерноморье. Боспорские цари использовали в качестве знака царской собственности изображение трезубца еще в III веке до н.э. Выбор этого символа в качестве царского знака мотивировался происхождением царей Боспора от Посейдона (по линии мифического героя Евмолпа, сына Посейдона). Первым обладателем знака трезубца в Боспорском царстве (в виде клейма на черепице) был царь Спарток III.

...

В Боспорском царстве наблюдается трансформация предметного знака трезубца в стилизованный символ, уже отвлеченный от его исходного смыслового содержания, а имеющий значение символа родовой принадлежности, своеобразного родового знака аристократии. Наиболее подходящим для характеристики такого назначения символа является древнетюркское понятие «тамга».

...Как правило, потомок определённого рода заимствовал тамгу своего предка и немного видоизменял её по форме или добавлял к основному знаку какой–либо дополнительный элемент (например, к настоящему времени выявлено около 200 разновидностей знака трезубца, существовоавших в древней Руси). Таким образом, когда первобытный род разделялся на общины и семьи, то родовые эмблемы превращались в семейные, а позже в личные. Но все это внутриродовое разнообразие символов основывалось на исходном знаке, который являлся базисом. И эта исходная базовая тамга служила родовым знаком, отличавшим данный род от других, и свидетельствовала о том, что носители этого знака имели общее происхождение. Некоторые исследователи считают, что изначально тамга отображала не только родовой этнический смысл, но и смысл географический, то есть носители одной тамги являлись земляками, имеющими общую родину.

Именно таким тамгаобразным знаком и становится трезубец в Боспорском царстве (возможно, под влиянием сарматов).

Этот знак известен в Танаисе в середине II – середине III в. н.э. Он же вырезан на мраморном пьедестале из Херсонеса. Изображения «триденсов» преобладают в скоплении тамгообразных знаков на плите перекрытия из Львиного кургана. Разновидность этой тамги-Трезубца встречается как в середине I – середине II в. н.э. на Кубани так и в середине II – середине III в. н.э. на территории Западного и Центрального Крыма]. При этом следует отметить любопытный факт, что этот знак-тамга встречается уже в VIII вв. до н.э. на кирпичах в Хорезме [11].

В начале сарматского периода истории Боспора произошло соединение боспорской и сарматской традиций в образовании тамгообразных родовых знаков («гербов») боспорских царей. Нижняя (династическая) часть своим происхождением обязана изображению трезубца — одного из древних символов боспорских династий, а верхние (именные) части этих гербов коренятся в именных сарматских эмблемах, занесенных на территорию Боспора сарматами [12].

Одними из носителей знака трезубца являлись династические представители варяжского рода Рюриковичей. Первоначально, как утверждают исследователи, княжеским знаком Рюрика, Игоря и Святослава был двузубец, но по линии Владимира это был уже трезубец (о симбиозе символики двузубца и трезубца мы уже упоминали выше, применительно к древней шумерской цивилизации. Такое же сочетание символики двузубца и трезубца наблюдается и в боспорской традиции; при этом, что любопытно, в изображениях обеих групп главной схемой служит двузубец).

http://megamatrix.ru/simbol/trid/trident.htm

Поиски истоков двузубца Рюриковичей среди знаков Боспорского царства первой четверти I тысячелетия н. э. и знаков на подвесках середины I тысячелетия н.э. представляются мне некорректными по хронологическим причинам: те и другие бытовали на несколько столетий раньше знаков Рюриковичей, и связующие звенья между ними отсутствуют. По хронологическим же причинам представляются некорректными поиски истоков для древнейшей русской геральдики среди золотоордынских тамгообразных знаков: знаки, зафиксированные на монетах Орды, становятся известны на Руси на несколько столетий позднее появления знаков Рюриковичей. Таким образом, большинство известных знаковых систем Восточной Европы нельзя рассматривать в качестве исходных для системы социально-престижных изобразительных символов князей Рюрикова дома. Единственным исключением остается Хазарский каганат. Среди граффити Хазарии VIII–IX вв. серийно представлены простые двузубцы, сходные с древнейшими русскими княжескими знаками. Поэтому я не исключаю, что тип социально-престижного изобразительного символа в форме двузубца был заимствован основателем династии Рюриковичей именно от Хазарского каганата. В свете давно отмеченного; здесь же основная историография) заимствования Русью от Хазар титула правителя («хакан») в таком предположении нет ничего невероятного. Правда, титул «хакан» известен у «росов» с конца 830-х гг. (Древняя Русь, 1999: 288-290), так что заимствование титула и социально-престижного изобразительного символа вряд ли произошли одновременно: первое из этих заимствований по крайней мере на четверть века опередило второе. Пока не удается проследить ни истоки появления у хазар изобразительного символа в форме двузубца, ни какие-либо хронологические закономерности (и, тем более, генеалогические правила) в изменении знаков Хазарии. Однако эти сюжеты уже выходят за пределы темы доклада»

Причина побудившия «скандинавских находников» довольно быстро заимствовать хазарский (тюркский) титул, геральдический знак и ряд других атрибутов власти тема сама по себе интересная и достойная отдельного исследования, поэтому касаться ее мы не будем. Остановимся лишь на замечании Белецкого указавшего, что ему не удалось проследить « ни истоки появления у хазар изобразительного символа в форме двузубца, ни какие-либо хронологические закономерности (и, тем более, генеалогические правила) в изменении знаков Хазарии» Дело в том, что еще в 2001 году в своей книге «Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья» С.А. Яценко высказал предположения, что тамгообразные знаки Территорий Хазарского каганата в большинстве своем относятся к иранской, а не тюркской традиции и связаны прежде всего с аланским населением каганата, у которого они ассоциировались с символами верховной власти – тамгами правящих родов. Словом определенную преемственность от боспорских царей, значительную часть которых составляли выходцы из сармато-аланской среды, до геральдических знаков аланского населения Хазарии проследить все таки можно. Но в общем то, не о том идет речь, для нашего исследования достаточно знать, что первым геральдическим знаком династии рюриковичей был не «трезубец», а «двузубец» почти в неизменном виде изображавшийся на самых разных категориях вещей вплоть до вокняжения на киевском престоле сына Святослава Игоревича, Владимира I Святославовича.

http://www.gerodot.ru/viewtopic.php?f=3&t=14296

Широко представлена традиция трезубца и в средневековой Европе.

В частности, символика трезубца в виде атрибутики и знаков на монетах засвидетельствована у франкских, англосаксонских, чешских королей.

Илл. Знак трезубца на шапке Сигиберта I (1) и посохе Дагоберта I (2) - франкских королей из династии Меровингов. Жезл в виде трезубца (аналог геральдической лилии франков) принца Уэльского Эдуарда Вудстока (3)

Илл. Знаки трезубца на монетах Меровингов (с нумизматического сайта www.cgb.fr). У знака (3) имеется определенное сходство с Тарак -тамгой рода Гиреев (см. ниже) и знаками Боспорского царства.

http://megamatrix.ru/simbol/trid/trident.htm

p.s.

была все же инфильтрация сарматов в южно-балтийский ареал и Скандинавию с II-I вв. до н.э.

тесная связь северного Причерноморья (а стало быть и Алтая) с Балтикой с раннего латена до раннего средневековья.